塾としてはいろいろな学校に対応するということで、ほぼすべての範囲をすべての子どもたちにやらせます。

しかし、これが負担の原因になっているのです。

例えば御三家のレベルの問題は出ない学校なのに、そこまで勉強する必要があるか?

あるいは記述が出ない学校なのに、なぜ記述の練習をするのか?

こういう話を塾の関係者にすると、「どんな選択でもできるようにしたいから」という返答になりますが、逆にすべてが中途半端になる可能性もあるのです。

やはり優先順位をしっかり決めなければいけません。

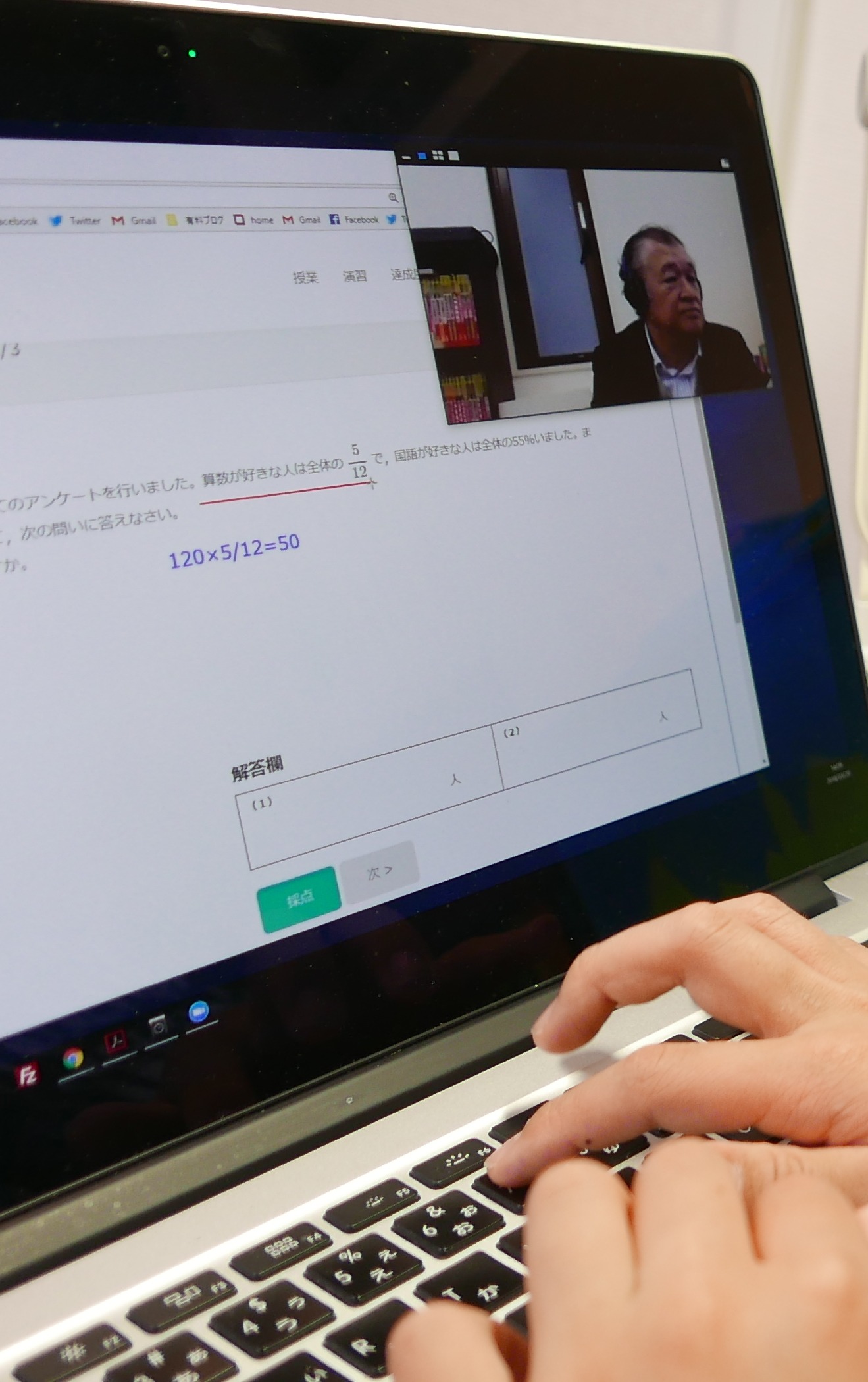

入試は合格するためにやるのですから、何ができれば合格するか、ということを考えていかないといけない。だから、まず目標を絞ります。

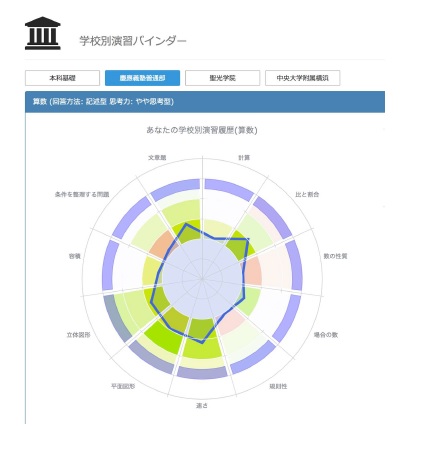

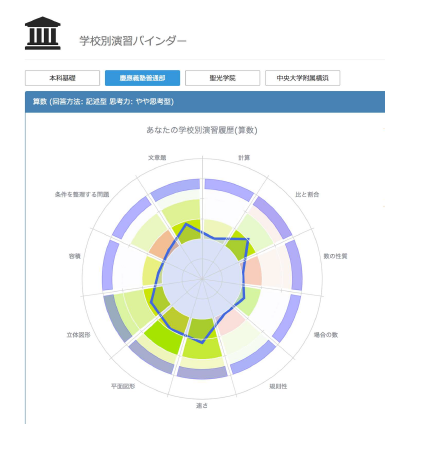

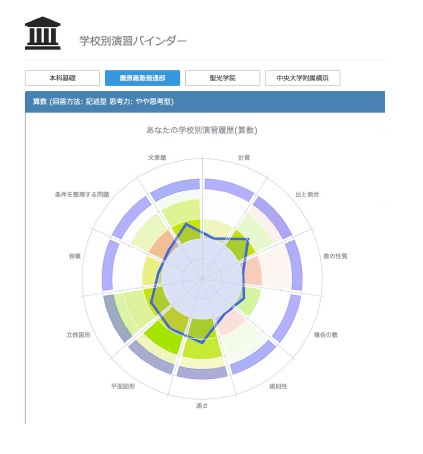

その次に、どんな入試を行っているのかを研究する必要があります。

研究の材料は過去問です。

今年の過去問は5月ごろ出版されますが、今も書店には去年の問題までは揃っているので、志望校が決まったらまず買ってしまうことだと思います。

その上で、何ができなければいけないのか、どういうレベルの問題までできなければいけないかをしっかり研究すべきです。

もちろん塾も研究していはいるが、しかし、お子さんのことを考えて研究しているのではありません。受験生全般についてあてはまることをやるのであって、お子さんに合わせてくれるわけではないのです。

塾では学校別の授業に足切をつけるところもあります。

つまり組み分けテストである程度の成績を取らなければ受講することができない、というシステムを取っているところもあるのです。

だから対策はある意味家庭でもしっかり考えておかないといけない。そしてその対策を中心に勉強を進めるべきでしょう。